Vous êtes un patient atteint d’un cancer ou un proche ?

A travers cet espace découvrez la boîte à outils du patient, votre DMP, les différents soins oncologiques supports proposés ainsi qu’un zoom sur les questions que vous vous posez.

Au 3C Artois l’une de nos missions est de veiller à la bonne qualité de l’information.

Mes indispensables

Ma boîte à outil patient

L’ONCO Hauts-de-France est un Réseau Régional de Cancérologie qui met à votre disposition des fiches thématiques régionales, des fiches sur la nutrition et les cancers et des livrets patients sur les tumeurs cérébrales.

Accédez à ONCO HDF

Mon DMP

Le DMP, c’est quoi ? C’est l’abréviation du Dossier Médical Partagé. Cet outil conserve en toute sécurité et confidentialité vos informations de santé en ligne. Vos dossier médical, vos soins, vos antécédents médicaux sont partagés avec votre médecin traitant ainsi que les professionnels de santé que vous choisissez.

Accédez à votre dossier

médical partagé DMP

LES SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT

Un zoom sur

LE DISPOSITIF D’ANNONCE

Le dispositif d’annonce de votre maladie s’organise en quatre temps

Un temps médical

Le temps médical correspond à une ou, parfois, plusieurs consultations au cours desquelles vous êtes informé de votre diagnostic et de votre traitement. Le médecin explique votre maladie, les traitements proposés, les bénéfices attendus et les éventuels risques ou effets secondaires.

Le médecin présente votre dossier médical à différents spécialistes impliqués dans les traitements du cancer. Cette présentation se fait lors d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire ou RCP qui réunit le plus souvent un oncologue, un radiothérapeute, un chirurgien, un spécialiste d’organes et un radiologue afin de vous faire bénéficier de toutes les ressources médicales appropriées à votre situation.

Au cours de cette réunion est élaboré votre Programme Personnalisé de Soins ou PPS. C’est un projet de traitement qui vous sera présenté lors de votre consultation médicale.

Un temps pour être accompagné

Après ce temps médical, vos proches et vous avaient la possibilité de rencontrer les soignants coordinateurs qui prendra le relai à l’issue de la consultation d’annonce avec votre médecin. Cette rencontre permet d’entendre vos préoccupations et celles de votre entourage, et de formuler différemment ou de compléter si besoin les informations données par le médecin. Le rôle de cette consultation est aussi :

De vous présenter la façon dont vous allez être pris en charge,

De repérer vos besoins psychologiques, nutritionnels et sociaux, et de vous proposer une consultation auprès d’un psychologue, une diététicienne, une assistante sociale ou un autre professionnel de santé,

De vous orienter vers les associations ou lieux d’informations où vous pourrez vous documenter selon vos besoins. Ces échanges ne se limitent pas aux aspects médicaux. Ils doivent aussi vous permettre de formuler vos craintes éventuelles et de poser les questions que vous n’osez pas toujours aborder avec le médecin : inquiétudes, difficultés d’ordre personnel et matériel, pour votre entourage et vous. Cette rencontre peut être le moment d’évoquer les changements que la maladie peut provoquer : communication perturbée avec les proches, sentiment de solitude, organisation au quotidien, aspects financiers…

L’accès à une équipe impliquée dans les soins de support

Les soins de support visent à votre bien-être et à celui de vos proches à tous les moments de votre maladie. C’est un ensemble de soins et de soutiens proposés (aides sociales et psychologiques, prise en charge de la douleur, prise en charge nutritionnelle…).Le dispositif doit vous permettre d’être soutenu et guidé, notamment si vous avez besoin d’engager des démarches sociales ou d’être accompagné sur le plan psychologique. Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer des professionnels spécialisés : psychologue, assistante sociale, diététicienne… des solutions adaptées au mieux à votre situation et à votre famille peuvent ainsi être mises en place.

Le lien avec votre médecin traitant

Le dispositif prévoit aussi un temps d’articulation avec votre médecin traitant. Cela permet d’établir une coordination entre l’équipe médicale et votre médecin traitant. Il est important qu’il soit informé de tout ce qui vous concerne. Le compte-rendu de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (ou RCP) et votre Programme Personnalisé de Soins (ou PPS) lui seront envoyés. Il existe d’ailleurs une fiche de liaison ville-hôpital qui peut être utilisée à cet effet.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - Conseils administratifs

Ouverture de droit – Prise en charge 100%

Certaines affections comme le cancer, sont reconnues comme des affections de longues durées et ouvrent droit à une prise en charge de 100% par la sécurité sociale. Cette exonération ne concerne que les soins directement en rapport avec le cancer.

Les médicaments dits de confort (vignette bleue), normalement remboursés à 35% peuvent également être pris en charge à 100% après obtention de la notification d’exonération du ticket modérateur. (Pour obtenir cette notification, un dossier rempli par le médecin ou par le service hospitalier ayant fait le diagnostic doit être soumis à la sécurité sociale).

Le 100% médical vous permettra ainsi de bénéficier d’une prise en charge intégrale pour ce qui est les transports en Véhicule Sanitaire Léger (VSL), ambulance, soins infirmiers libéraux, Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), location et attribution de matériel médical, le tout faisant l’objet d’une prescription médical de votre médecin référent.

Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant si la demande de prise en charge à 100% médical a bien été demandée, soit à la date d’annonce du diagnostic, soit au premier jour d’hospitalisation au cours de laquelle les examens ont révélé le diagnostic.

Déplacements

Les déplacements concernant les soins et examens effectués dans le cadre de la maladie peuvent être pris en charge par l’assurance maladie. Quel que soit le mode de transport décidé par le médecin (ambulance, véhicule sanitaire léger, transport non sanitaire ou voiture particulière), il doit faire l’objet d’une prescription médicale. Pour les trajets supérieurs à 50 km, le remboursement est subordonné à un accord préalable de la sécurité sociale.

Soins à domicile

Si les soins peuvent être effectués à domicile, au choix par :

- Une infirmière libérale,

- Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

- Une prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD).

Certains dispositifs sont disponibles en location (pompes à perfusion, appareils aérosols, lits médicaux), alors que d’autres doivent être achetés (prothèses, appareils orthopédiques…). La caisse d’assurance maladie est à votre disposition pour toute information.

Arrêt maladie

Les formalités vont différer selon le statut :

- Si vous êtes fonctionnaire, rapprochez-vous du service des ressources humaines de votre organisme afin de reconnaitre la durée de la période de votre maintien de salaire à taux plein, puis au passage au demi-traitement.

- Si vous êtes salarié de droit privé, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, étudiant en alternance…le droit aux indemnités journalières n’est accordé que sous certaines conditions de durée de travail. Pour tout renseignement, rapprochez-vous de votre centre de sécurité sociale, mais également de votre mutuelle / complémentaire santé afin de voir si votre contrat donne le droit à un complément de salaire.

Cas particulier des étudiants

Une interruption momentanée des études peut entraîner des difficultés dans l’obtention d’une bourse étudiante. Il faut se renseigner auprès du service social étudiant du CROUS ou du département handicapé lorsqu’il existe. De plus, ces mêmes personnes peuvent vous aider à faire une demande auprès du Fond Social Etudiant (FSE) afin d’obtenir une aide financière ponctuelle.

La reprise du travail

Avant de reprendre le travail à temps complet, un temps partiel thérapeutique peut être envisagé. Il faut une prescription du médecin traitant. Un accord du médecin conseil de la sécurité sociale est nécessaire sous réserve de l’aménagement d’un poste à temps partiel dans l’entreprise et de l’acceptation du médecin du travail.

En cas de non reprise du travail, différents types d’aides

- Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : en cas d’incapacité permanente reconnue d’un taux au moins égal à 80%, ou une incapacité permanente comprise entre 50% et 80% et que la CDAPH* au sein de la MDPH* reconnaît l’impossibilité de se procurer un emploi en raison du handicap,

- Reclassement professionnel en fonction de la gravité du handicap par la CDAPH au sein de la MDPH,

- Pension d’invalidité versée par la sécurité sociale pour les salariés, attribuée sous conditions, et acceptée par votre médecin conseil en fonction de l’incapacité de travail, de l’âge et du salaire antérieur.

Aide à la vie quotidienne

Prêts personnels en cours : possibilité de prise en charge des mensualités. Contactez les organismes concernés.

Des financements possibles par votre caisse d’assurance maladie, votre mutuelle, votre caisse de prévoyance ou de retraite, par le conseil général ou dans certaines situations par votre CAF. Des aides humaines comme une aide à domicile ou une travailleuse familiale peuvent vous aider.

* CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) :

La CDES et la COTOREP sont regroupées au sein de cette commission. Elle s’appuie sur les évaluations de l’équipe pluridisciplinaire et prendra les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne – en matière d’attribution des prestations telle que l’AAH, l’AES, prestation de compensation et d’attribution de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « station debout pénible ».

* MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) :

La loi du 11 Février 2005 a prévu le remplacement de COTOREP et CDES par la création d’une MDPH dans chaque département. Les MDPH sont en place depuis le 1er Janvier 2006. Elles ont une mission très large d’accueil, d’information, et d’accompagnement des personnes handicapées et de leur entourage.

Les MDPH sont administrées par une commission exécutive présidée par le président du conseil général. Elles doivent mettre en place une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée. L’équipe proposera un plan personnalisé de compensation du handicap.

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

POUR VOUS ?

Vivre avec un cancer n’est pas toujours facile. Le stress et l’anxiété sont fréquents, auxquels peuvent s’ajouter la fatigue, la douleur et les effets indésirables des médicaments. Parce qu’il n’est pas toujours possible de faire face à la maladie, il ne faut pas hésiter à solliciter un soutien psychologique.

La psychologue est à l’écoute des personnes atteintes du cancer et de leurs proches dans un accompagnement thérapeutique participatif à la guérison.

Son rôle commence au diagnostic, se poursuit en cours de traitement, parallèlement à la prise en charge par le médecin. C’est une action en binôme pour le traitement de la maladie elle-même et global de la santé.

Il s’agit de soulager et gérer la charge émotionnelle de ce moment, la prise en charge de la douleur, la fatigue et les difficultés d’endormissement. L’objectif est d’évoluer dans les étapes au rythme du patient afin de lui permettre d’adhérer psychologiquement au traitement, d’éveiller ou de renforcer ses ressources, de restructurer et susciter l’esprit de combativité, de renforcer ses atouts et les effets du traitement.

L’entretien individuel avec la psychologue permet de trouver les mots pour exprimer l’angoisse et les émotions difficiles à contrôler, de surmonter les problèmes de communication avec les proches et de retrouver un fonctionnement psychologique plus satisfaisant. Souvent, quelques entretiens peuvent être suffisants.

Les relations avec l’équipe soignante, en particulier avec le médecin, sont essentielles tout au long de la maladie. Ils sont votre premier soutien psychologique. Vous pouvez leur faire part de vos interrogations et inquiétudes. N’hésitez pas à noter vos questions à l’avance.

Votre médecin est celui qui vous annonce la maladie mais aussi celui qui vous soigne. A toutes les étapes de votre prise en charge, il vous apporte toutes les informations nécessaires pour que vous compreniez ce qu’il vous propose et que vous deveniez acteur face à la maladie.

POUR VOS PROCHES ?

La psychologue peut aider à en parler à vos enfants et à vos proches. Les enfants ont besoin de connaitre la vérité. Leur cacher la vérité est dévastateur pour la confiance. Les enfants et les proches ont besoin d’en savoir suffisamment pour se préparer aux changements du quotidien.

Ai-je besoin de ce suivi ?

En tant que patient, si vous ressentez :

- Un désir de parler de la maladie avec un autre interlocuteur qu’avec vos proches, même s’ils sont très soutenants,

- Le sentiment d’une perte de vos repères habituels, des questions sur vos choix de vie, sur votre situation globale,

- La peur de vos propres réactions et celles des autres face à la maladie

- Une difficulté à accepter les traitements et leurs effets secondaires éventuels

- Un sentiment de mal-être, la perception d’un désarroi ou d’un sentiment de détresse

- Des fluctuations de l’humeur et des troubles du sommeil

- Une persistance d’idées noires, de l’envie de tout laisser tomber

- Des difficultés à communiquer, un sentiment d’être coupé des autres et incompris

- Des difficultés à parler de la maladie à vos proches, notamment à vos enfants

- Des perturbations dans les relations familiales, sociales (« le regard des autres », « la difficulté à se situer après la maladie »).

En tant que proche et avez :

- Des difficultés de communication avec le malade, dans le soutien que vous lui apportez,

- Les perturbations émotionnelles et existentielles générées par la maladie d’un être cher

LA RADIOTHERAPIE

Qu’est-ce que la radiothérapie ?

La radiothérapie est un traitement qui consiste à utiliser des radiations ionisantes en vue de détruire les cellules cancéreuses.

Ce traitement, localisé, est tout à fait indolore, mais il peut entraîner des effets secondaires parfois gênants.

Le traitement que le médecin radiothérapeute vous a prescrit est personnel et adapté à VOTRE maladie.

Quelles sont les étapes de la préparation de votre traitement ?

1. Le scanner de centrage (ou scanner dosimétrique, ou scanner de simulation) :

Ce scanner consiste en une acquisition d’images sur la zone du corps à traiter. Il est réalisé dans au niveau de l’Espace Artois Santé. Ce scanner est réalisé dans la position la plus confortable possible, qui sera VOTRE position de traitement. Le scanner est réalisé par les manipulateurs selon les directives du radiothérapeute. Une simulation de votre futur traitement est réalisée sur ordinateur par le radiothérapeute et les manipulateurs pendant que vous êtes allongé sur la table du scanner. Pour assurer un traitement reproductible d’un jour à l’autre, il est nécessaire de prendre des points de repère fiables sur votre peau. Pour cela, le manipulateur vous tatouera des petits points (pas plus gros qu’une tête d’épingle).

Le scanner dosimétrique n’a pas de but diagnostique, il n’y aura donc pas de compte-rendu à recevoir. Les images obtenues seront utilisées par le dosimétriste et les physiciens pour réaliser l’étape suivante : l’étude de la technique de traitement (balistique) et le calcul de la dose.

2. la Dosimétrie

C’est le calcul de la dose de « rayons » que vous allez recevoir. Le but de la dosimétrie est de délivrer la dose prescrite dans la zone tumorale, tout en épargnant au mieux les organes voisins. A l’aide du scanner dosimétrique et de la simulation sur ordinateur faite pendant le scanner, votre traitement est optimisé et totalement personnalisé.

3. Votre mise en place sous l’appareil de traitement

Avant votre traitement proprement dit, les manipulateurs réalisent des images de contrôle qui permettent de vérifier le bon positionnement des faisceaux de rayons dans votre corps. Il en sera de même plusieurs fois par semaine au cours de votre traitement.

Comment se déroulera votre traitement ?

La durée du traitement se fera en fonction de la maladie. Une fois par semaine, vous rencontrerez le radiothérapeute à la suite d’une séance. Vous pourrez lui exposer les problèmes et les effets indésirables que vous rencontrerez tout au long de votre traitement. Ces effets indésirables sont propres à la zone irradiée et leur intensité peut varier d’une personne à l’autre.

A la fin du traitement, le médecin radiothérapeute vous expliquera les modalités de surveillance et les médecins spécialistes qui poursuivront votre prise en charge.

Au cours de votre traitement, si vous le désirez, vous (ou vos proches) pouvez demander à rencontrer la psychologue pour un soutien en rapport avec votre maladie et le traitement qui vous a été proposé.

Si vous souhaitez plus de renseignements « techniques » sur les appareils utilisés pour la simulation ou le traitement, sur les rayonnements ionisants, sur la dosimétrie, n’hésitez pas à poser des questions au manipulateur.

Après une radiothérapie : les rayons peuvent provoquer des inflammations qui se traduisent par des sensations d’échauffement dans la zone irradiée, en particulier à la surface de la peau ou au niveau des muqueuses. Une consultation de fin de traitement sera programmée quelques temps après votre dernière séance.

Qui appeler ? Que faire en cas de problème ?

Toute l’équipe est disponible pour vous accompagner :

- Pour tout problème intercurrent, contactez votre médecin traitant. Au fait de votre dossier, il reste la première personne à contacter.

- Vous pouvez également joindre l’équipe des manipulateurs, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 au 03.21.21.03.20

- Pour tout problème administratif (changement d’adresse, de téléphone, de médecin…), pour un problème de rendez-vous, la secrétaire est joignable au centre Marie Curie : 03.21.21.03.20

- En cas de besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre psychologue.

LA CHIRURGIE DU CANCER

Qu’est-ce que c’est ?

La chirurgie est un traitement local : on la pratique lorsque la tumeur est localisée à un endroit du corps. Elle consiste à enlever cette tumeur. Elle n’est donc pas adaptée pour les cancers qui touchent le système lymphatique (lymphomes) ou le système sanguin (leucémies). Elle est aussi souvent moins adaptée lorsqu’il existe une diffusion du cancer dans d’autres organes sous forme de métastases.

La chirurgie permet aussi de poser ou de confirmer un diagnostic. Une fois l’ablation réalisée, les pathologistes ont accès aux cellules qui composent la tumeur : à l’aide de microscopes, ils peuvent procéder à des analyses pour identifier le type de tumeur, pour évaluer le degré de gravité de la maladie et, éventuellement, choisir un traitement complémentaire adapté.

Pour améliorer son efficacité, la chirurgie est souvent associée à un autre mode de traitement (chimiothérapie, radiothérapie).

Quels sont les différents types de chirurgie ?

La chirurgie appelée « diagnostique » permet de poser ou de confirmer un diagnostic.

La chirurgie appelée « curative » consiste à retirer complètement la tumeur ainsi que les lésions cancéreuses présentes dans les ganglions lymphatiques proches. Selon les cas, le chirurgien enlève tout ou partie de l’organe touché. L’opération peut s’accompagner d’une reconstruction de l’organe touché : c’est le cas par exemple dans la chirurgie mammaire.

On peut réaliser une chirurgie « palliative » lorsqu’on sait que la tumeur a déjà diffusé ailleurs (métastases) et nécessitera aussi un traitement général (de type chimiothérapie), et donc que le geste chirurgical seul est insuffisant. Ce peut être une chirurgie pour enlever une métastase hépatique ou pulmonaire d’un cancer du côlon par exemple, ou encore réparer un os atteint par une métastase d’un cancer du sein, qui génère des douleurs.

Comment ça se passe concrètement ?

La chirurgie peut guérir un cancer si certaines conditions sont remplies : il faut que la tumeur puisse être totalement enlevée et, avec elle, par sécurité, une couche de tissus sains (ce que les médecins appellent les marges «de sécurité»). Il faut également que des cellules cancéreuses n’aient pas déjà migré vers d’autres parties du corps, pour former des tumeurs secondaires invisibles, ce qu’on appelle des micro-métastases.

Pour minimiser ce risque de propagation, le chirurgien peut retirer un certain nombre de ganglions puis, parfois, compléter un traitement dit « adjuvant » c’est-à-dire complémentaire en postopératoire (chimiothérapie ou radiothérapie). Il arrive aussi que, pour réduire la taille de la tumeur ou faciliter son ablation, un tel traitement complémentaire soit administré avant l’opération chirurgicale : on le qualifie alors de « néo-adjuvant ».

Comme tout acte chirurgical, l’ablation d’une tumeur peut entraîner des effets indésirables pour le patient : douleur, infection, hémorragie… Ces effets à court terme sont traités classiquement à l’aide d’antalgiques et d’antibiotiques. Selon les cas, des effets à plus long terme peuvent également se manifester : par exemple lors d’une chirurgie du cancer du sein, lorsque des ganglions lymphatiques ont été enlevés, il arrive ainsi que se forme un œdème, lié à l’accumulation de liquides dans les tissus. Un traitement précoce de ces lymphœdèmes permet de les contrôler et d’éviter qu’ils ne deviennent chroniques.

Après une intervention chirurgicale : les douleurs liées à la chirurgie varient selon les personnes, la zone opérée, la technique utilisée et l’importance de l’opération. Les douleurs postopératoires sont de mieux en mieux maitrisées. Néanmoins, si vous avez mal à la suite d’une opération, signalez-le à l’équipe soignante qui vous aidera.

LA CHIMIOTHERAPIE

Vous sortez de consultation avec votre médecin oncologue. Votre traitement comporte une chimiothérapie.

La secrétaire vous remet, selon la nature de votre chimiothérapie :

- Un rendez-vous de chimiothérapie à l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes ou au Centre Hospitalier d’Arras

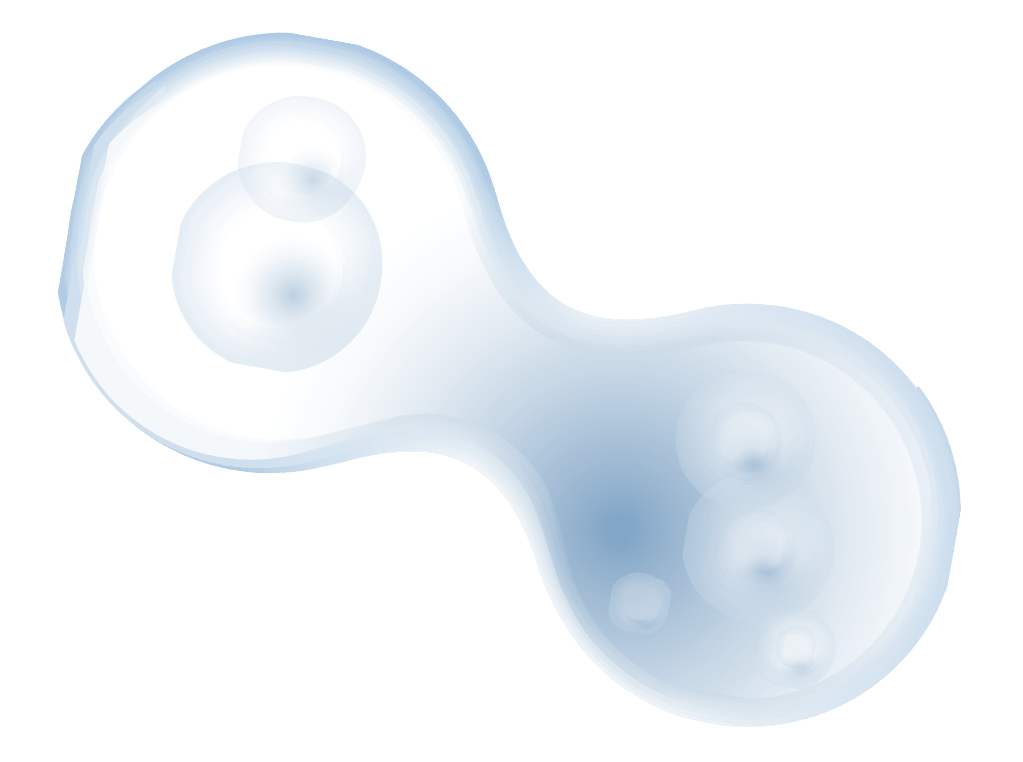

- Un rendez-vous avec le chirurgien pour la mise en place du port-à-cath ou PAC (Cf. schéma*)

- Un rendez-vous chez le cardiologue si nécessaire

Qu’est-ce que la chimiothérapie ?

Elle consiste en l’injection d’un médicament voire en une association de médicaments qui ont pour but d’arrêter la prolifération des cellules cancéreuses, allant parfois jusqu’à leur destruction.

Chaque cancer est différent, votre oncologue décidera du type de chimiothérapie le plus adapté à votre cas.

Où se passe la chimiothérapie ?

Les cures sont réalisées à l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes ou au Centre Hospitalier d’Arras en fonction des médecins prescripteurs, dans le service de chimiothérapie (en hôpital de jour) ou dans le service de médecine (hospitalisation). Parfois votre traitement associe la Radiothérapie à la Chimiothérapie. La secrétaire de l’oncologue (chimiothérapeute) fixe les rendez-vous.

Avant chaque cure, vous rencontrerez votre oncologue (chimiothérapeute) en consultation, lui seul décidera de la réalisation de votre traitement.

Aidez-nous à mieux vous soigner, notez les problèmes et effets secondaires rencontrés en inter-cures et parlez-en au médecin lors de cette consultation.

Comment ?

Il existe différents types de traitements :

- Par voie orale : comme tout autre cachet. Des conseils et des livrets d’informations vous seront remis.

- Par voie intraveineuse : facilitée par la mise en place d’un PAC (port-à-cath) ou d’un picc-line, le plus souvent sous anesthésie locale, par une petite incision, le PAC est placé dans la veine sous-clavière, au-dessus de la poitrine.

Schéma : Port-à-Cath ou PAC

Ce site implantable facilite l’administration des médicaments en préservant la qualité de vos veines.

La bonne perméabilité du PAC est contrôlée par une radiographie de thorax (injection d’iode), le premier jour de la chimiothérapie.

- Par l’intermédiaire d’une cadd-one : pour certaines chimiothérapies, le produit est délivré de façon continue sur 48 heures, par une pompe reliée à votre PAC. Vous repartez chez vous équipé de cette pompe et revenez la débrancher le surlendemain par votre infirmière à domicile ou dans votre service de chimiothérapie.

Qui vous administre les médicaments ?

Une équipe expérimentée d’infirmières et infirmiers vous administre le traitement que le médecin aura prescrit.

Quels sont les effets indésirables rencontrés ?

La chimiothérapie nécessite une surveillance particulière. Elle peut entrainer divers effets secondaires à type de nausées, vomissements, troubles digestifs, troubles cutanés, chute des cheveux (alopécie), problèmes hématologique et infectieux… Ces effets indésirables ne sont pas systématiques.

Rapportez tout problème rencontré à l’équipe soignante et à votre oncologue qui pourront vous soulager et pallier à ces soucis.

Après une chimiothérapie : la chimiothérapie est un traitement général qui agit dans l’ensemble du corps. Les médicaments utilisés peuvent entrainer des douleurs aigues qui apparaissent après deux à trois semaines de traitement et disparaissent lorsque la chimiothérapie est finie. N’hésitez pas à poser des questions à votre médecin et à l’équipe soignante sur les effets indésirables possibles. Une consultation de fin de traitement est programmée.

Combien de temps allez-vous faire de la chimiothérapie ?

La durée du traitement se fera en fonction de votre pathologie et du protocole proposé par le médecin. Ce traitement sera parfois associé avec de la Radiothérapie.

Qui appeler ? Que faire en cas de problème ?

Toute l’équipe est disponible pour vous accompagner.

- Pour tout problème intercurrent, contactez votre médecin traitant. Au fait de votre dossier, il reste la première personne à contacter.

- Vous pouvez également joindre l’équipe infirmière du lundi au vendredi, dès 8h00 jusque 18h le matin aux numéros suivants :

- Centre Hospitalier d’Arras : 03.21.21.14.35 ou 03.21.21.14.36

- Hôpital Privé Arras les Bonnettes : 0800 100 213 (N° vert IDE coordinatrice – appel gratuit)

- En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec

- Les infirmières coordinatrices

- Les psychologues.

N’hésitez pas à nous joindre,

Aucune question ne doit rester sans réponse,

Nous sommes à votre disposition.

En cas de besoin

Si vous êtes suivi à l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes…

Vous avez un souci avec une prise de sang, vous présentez de la fièvre ou des frissons, appelez les infirmières du service de chimiothérapie au : 03.21.60.21.92

Si un problème survient après 18h00 ou pendant la nuit, le service de médecine est à votre disposition au 03.21.60.22.19.

En cas d’urgence vitale, le service des urgences de l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes est joignable au 03.21.15.44.40.

En cas de vomissements empêchant la prise de médicaments / boisson ou de vomissements de plus d’une semaine, de diarrhées importantes non contrôlées par le traitement, œdème, rougeur et douleurs au niveau du boitier, de FIEVRE > 38°C à 2 reprises en 1h00 ou si FIEVRE > 38,3°C :

PREVENIR IMMEDIATEMENT L’HOPITAL

Retrouvez ces informations sur le site internet de l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes : http://hopital-prive-arras-les-bonnettes.ramsaygds.fr/

Si vous êtes suivi au Centre Hospitalier d’Arras

Vous avez un souci avec une prise de sang, vous présentez de la fièvre ou des frissons, appelez les infirmières du service de chimiothérapie au : 03.21.21.14.36 OU 03.21.21.14.35 ou service d’hospitalisation au 03 21 21 10 10

Si un problème survient après 19h00 ou pendant la nuit, le service d’oncologie est à votre disposition au 03.21.21.10.10

En cas d’urgence vitale, le service des urgences du Centre Hospitalier d’Arras est joignable au 03.21.21.35.06

En cas de vomissements empêchant la prise de médicaments / boisson ou de vomissements de plus d’une semaine, de diarrhées importantes non contrôlées par le traitement, œdème, rougeur et douleurs au niveau du boitier, de FIEVRE > 38°C à 2 reprises en 1h00 ou si FIEVRE > 38,3°C :

PREVENIR IMMEDIATEMENT l’HOPITAL

Retrouvez ces informations sur le site internet de l’Hôpital : http://www.ch-arras.fr/